歴史に学ぶ意味がわかってきた

- 2025.08.20

- 仏教・哲学

お盆休み中は、普段は書くメルマガもブログも全部お休みして、

戦争をはじめとした歴史についての本や動画を見る時間にあてていました。

この年になって、少しずつ歴史「に」学ぶ意味がわかってきました。

過去と現在は地続き

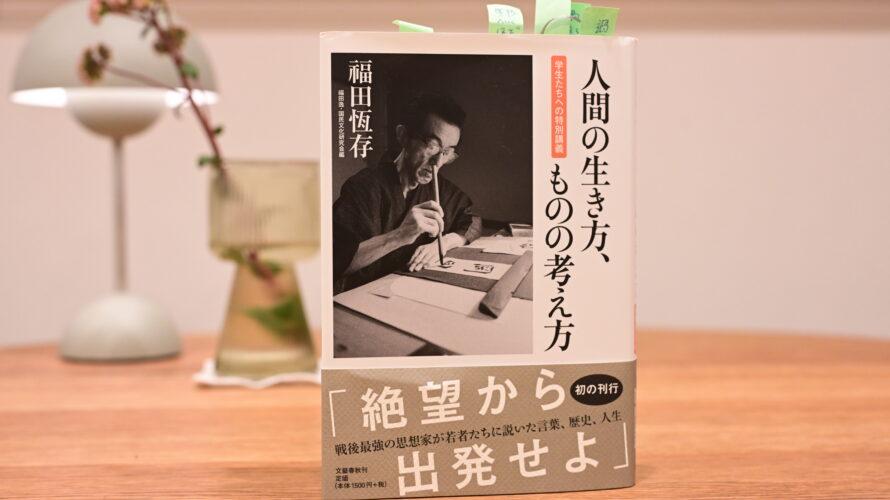

休み中、読んだ本の中で一番おもしろかったのが福田恆存さんという批評家の本「人間の生き方、ものの考え方」です。

学生との対話を通じた、日本の言葉の乱れや近代化の歴史、そしてタブー(今だったら多分ものすごい炎上する内容)に切り込んだ内容です。

Amazon.co.jp: 人間の生き方、ものの考え方 学生たちへの特別講義 : 福田 恆存, 福田逸・国民文化研究会: 本

この中で、著者は歴史についてこう書いていました。

ところが現代の人々の生き方の中には私たちのおやじの生き方に限らず、歴史というもの、すなわちわたしたちの先祖が生きて来た生き方が現実の中に入っていないのです、私はこのことが実におかしいと思うのです、日本人が過去に生きて来た生き方というものは、やはり今存在し、目に見えている現実同じ現実であります。p.43

この「歴史とは、目に見えている現実と同じ現実」の部分がすごくはっと気付かされる部分でした。

歴史「を」学ぶのではなく歴史「に」学ぶ

というのも、私はこれまで学校で、

「いついつにこういうことがあって、世界ではこんなことがおきて…」

といった事実を学ぶ、つまり歴史「を」学ぶと思い込んでいました。

これでいくと、歴史をどうしても自分と切り離されたものとして考えちゃいますよね。

でも著者は歴史はいま現実にあると言っています。

つまり、私たちは過去の歴史を内包して、地続きの中で生きているということなのだと思います。

極端に言うと、

「歴史を知らない=今この現実をどう生きるかを知らない」

ことなのだと思いました。

例えば、今年は戦後80年ですが現在も世界のあちこちで戦争は起こっている。

「私には関係ない」と思うほうが生き方としては賢いのかも

しれないけど、それを続けていると世界への手触り感がなくなる気がするんです。

そんなときに、今起こってるニュースだけを見るんじゃなくて、

「なぜこういうことになっているのか」を歴史「に」学べば60%くらいの理解度でも世界を見る力が養われる=地に足がつく生き方をできる気がしたんです。

もちろん、「AIの使い方」「年商◯円アップを目指す方法」などの現代を生きるための術も大事ですけど。

教養は「思いやり」

歴史とか古典はすぐに役立たない「教養」として揶揄されることもありますが、

教養こそ、今必要と書かれています。

例えば、この本では言葉の乱れについても書かれています。

その一例で、「文化」とは英語で「Culture」と呼ばれますが、元々このCaltureには「栽培する」「培う」というCaltivateからきた言葉で、「文化」「教養」の2つの意味を持っていると書かれています。

文化は、一つの時代、一つの民族の生き方の様式ですがこれを身に着けた人が「教養ある人」と言われるそうです。

でも日本では「文化」「教養」は切り離されてますよね。

「あの人は教養がある人だ」とは言うけど、「あの人は文化がある人だ」とは言わない。どちらかというと、いろんなことを知ってるだけの人が「教養ある人」と言われています。

でも、本当に教養ある人というのは先程も書いたとおりその時代の文化を「自然と」身に着けた人なので、

「◯分で分かる歴史」を斜め読みしてインテリぶってる人じゃなくて、

学校行ってなくて、もっと言うなら言葉がおぼつかない人でも、

日本の伝統を知っている、人に自然に親切にできる思いやりのある人が「教養ある人」なのだと

この本を読むとわかります。

この「教養=思いやり」は全然ない視点でした。ビジネスに役立つ教養本を読んで満足してたちょっと前の自分が恥ずかしくなりました。

歴史は単なる過去の事実ではなく、自分の「生き方」の指針に関わるもの。

だからこそ今後も歴史「に」学んでいきたいです。

(というか、学生時代に誰も教えてくれなかったー!!)

編集後記

週末は、近くの雑貨屋さんでとても素敵なコーヒーカップが売っていたので購入。陶芸家の石岡信之さんという方の作品のようで。

ずっとコーヒーカップが欲しくて、でも気に入ったのがなくて迷っていました。こんな近くで見つかったのでとても満足です^^

最近のあたらしいこと

ごまふたつぶ

器と雑貨RAKU

丼とお味噌汁の器も最近購入。漆器の汁椀はちょっと長細くて可愛いです。(器にハマり中?)

メニュー

メディア

More from my site

-

前の記事

とっ散らかっている自分でよくなった 2025.08.12

-

次の記事

頑張ってない人を見るとイライラする? 2025.08.25