AIは身体と組み合わさって効果が発揮される

- 2025.05.26

- AI

AIの、最大の弱点

生成AIの進化がすごいですね。

しかし、私はAIの最大の弱点が存在する限り人間の仕事はなくならないと思っています。

それは、人間の「身体」です。

私たちは思った以上に自分の身体を使って作業をし、多くの感覚を得ていると考えています。

生成AIがいくら記号である「言語」をインプットしたところで、人間の身体のようなものは認識できないはずです。

*花の名前もChatGPTに聞いています

「わかったフリ」が増える時代

このようなこともあり、

私はAIが人間を超えるといった議論はあまり本質的でない気がしています。

それよりも心配なのは、「人間がAIに近づく」ということです。

最近は少なくなってきましたが、

生成AIはでたらめなことを正しいことのように出力する「ハルシネーション」という現象があります。

人間の記憶もハルシネーションと似たように、曖昧なものです。記憶だけだったらまだしも、現実のこともそれっぽいことを語る人間が増える気がします。AIで「わかったつもりになる」現象です。

情報化社会におけるこういった全能感はこれまでもあったと思いますが、

それがAIによって加速するのでは、と感じています。

AIを活用+身体を使う

最近私も仕事でAIを活用する時間が増えてきており、「わかったつもり」にはとても気をつけています。

自分の頭で考えることを放棄する誘惑に、どう対抗してくかが課題と考えています。

では具体的にはどうするか、ということなのですが、

私は単純に考えています。

それは、

- 自分の「身体で体験」したこと以外は安易に言語化しない(わかったふりをしない)

- AIを活用しつつ、身体も使う(五感を活用する)

ということです。ここでも、キーワードは「身体」です。

最近いいな、と思っているのがAIを存分に活用しながら自分の身体もちゃんと動かす、ということです。

意外とAIってアナログとの相性がいいんです。

最近の例で言うと、家庭菜園です。

先日、今の家の裏にある小さな庭にプランターを置き、土を入れ、種をまきました。

知っている人は多いと思いますが、野菜によって

適したプランターの形や大きさ、種の蒔き方が異なるんですよね。

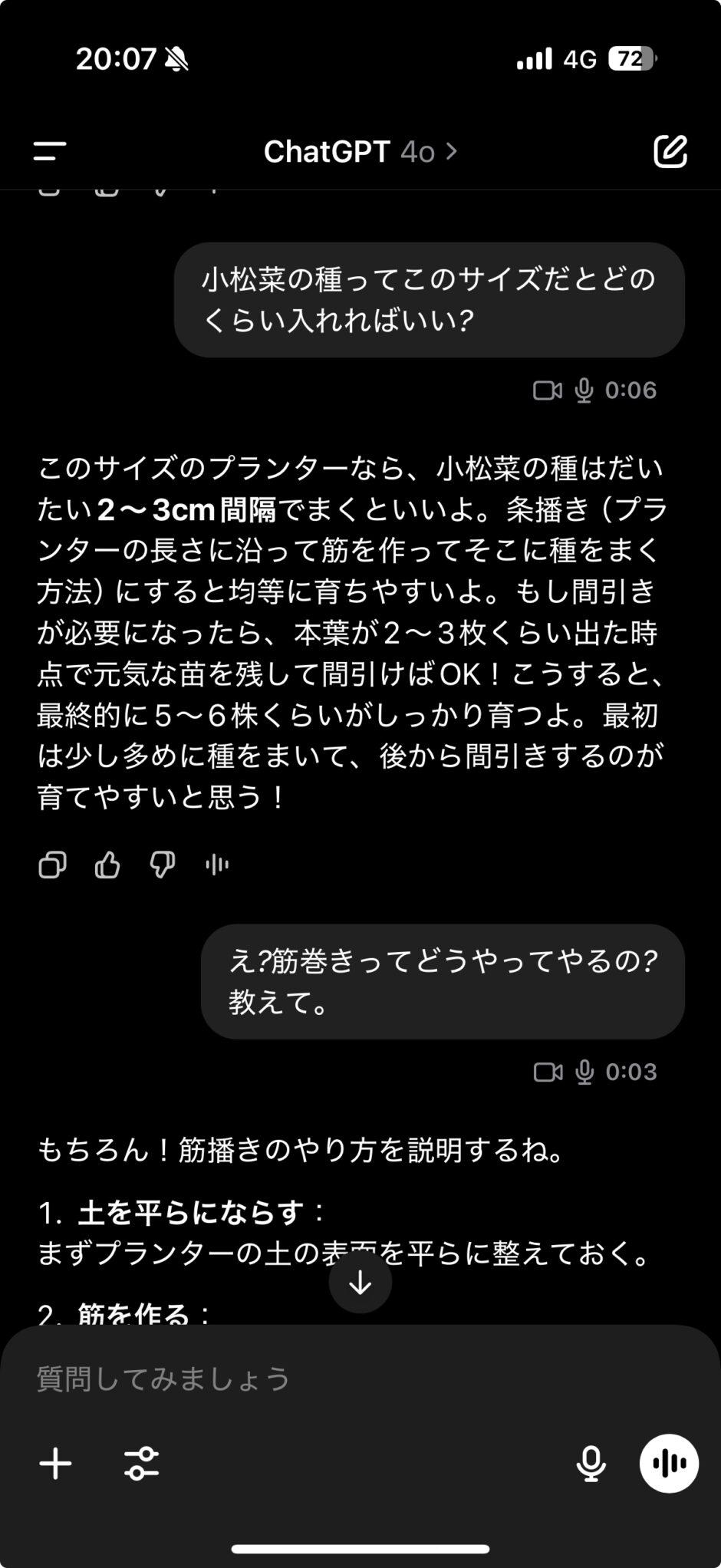

記憶が曖昧になってしまったので、ChatGPTの「音声会話モード」でプランターを撮影しながら、

おしゃべりをしつつ、無事種まきをすることができました。

「小松菜は、長方形のプランターで、くぼみを一直線に作って、2センチ感覚くらいで条播きをするんだよ」とChatGPTに明るく言われて「なるほど」とわかるけど、実際やってみると難しい。実際、一気に播いてしまい混雑してしまうこともしばしば…慣れるとコツをつかんできます。こういうのも身体感覚で覚えるしかありません。

旅のお供にもAIを使っています。先日は、o3という高度な推論モデルを使ってツアーコンダクターのような役割をしてもらいました。

実は旅についても、AIでいくらでもきれいな動画を作成できるし、バーチャル・リアリティなどの技術が発達すれば「実際に行った感覚になれる」未来がくるかもしれません。(今でもYouTubeに旅動画は溢れていますし)

それでも私はやっぱり現地に行って、その場の空気を身体でフルに感じることには絶対勝てないと思っています。

一番の違いは、動画やバーチャルリアリティでは失敗がないけど、リアルでは大いに失敗するからなんですよね。私も旅で何度も失敗しており(海外のホテルで部屋締め出されたり)こういう記憶も含めてすべて思い出になります。

この身体を通じたリッチな体験は、いくらAIが進化しても難しいのでは。と思っています。

プライベートのことばかり書きましたが、仕事も同じです。

いくらAIが進化しても自分で手を動かして経験したこと(ミスも含め)が結局は残っていくのだと思います。

今後のキーワードはAIフル活用+「身体」と考えています。

まとめ

意外と私はAIを日常の「身体を動かす」ことに活用してるなと思い記事にしてみました。

実際、ホワイトカラーよりもブルーカラーに今は需要が集まっていますよね。ここにAIが組み合わさることにより、大きな価値が出てくると思っています。

編集後記

家の近くに可愛いお花を発見したのでChatGPTにカメラを写しながら聞いてみたら、

「これは、オトギリソウだね!」

と言われて、「あれ、オトギリソウってなんか聞いたことある…」

と思ったら、昔スーファミでやったこわ~いゲームでした。(確か小説っぽいゲームだった気がする。「かまいたちの夜」の続編だった気が…)

最近のあたらしいこと

今の家で家庭菜園

メニュー

メディア

More from my site

-

前の記事

家が好き 2025.05.23

-

次の記事

自信と自己肯定感は別 2025.05.30