AIを作るだけでなく、「使う」技術が大事になる−『文系AI人材になる』

- 2020.01.21

- おすすめ商品・サービス

AIが人間の仕事を奪うと言われて久しい中、

自分の仕事がなくなるのではないか?

と悲観的に考える方も多いでしょう。

特に私を含め、AIを「作る」側には回ることのできない非エンジニアであればなおさらです。

ただ、AIをどのように業務に活かしいくか、いかにAIを「使う」か

は「作る」側からしてみたらわからないはずです。

そんなときに、業務のことを知っている+AIを「使う」技術を身に着けている

非エンジニアの人材が必要となるでしょう。

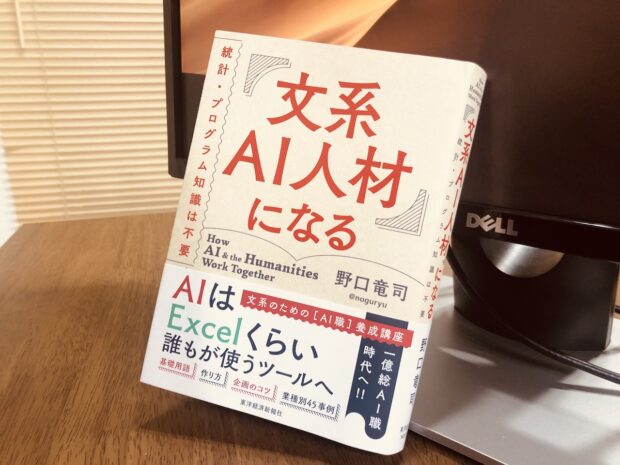

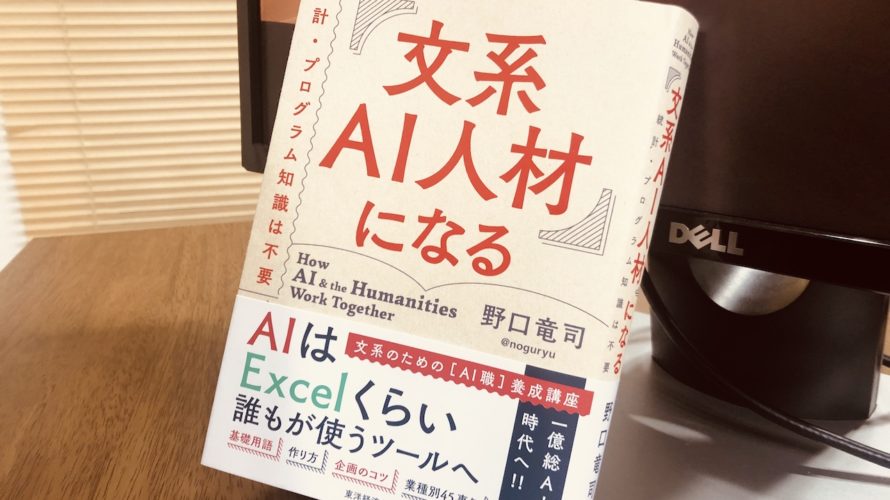

先日読んだZOZOテクノロジーズ取締役の野口竜司さんが書いた『文系AI人材になる』という本は、AIの基本知識から

AIの分類、具体的な作り方、AI導入プロジェクトの進め方、活用事例

が図解を交えて丁寧に書かれています。この内容で1,000円台というのは大変お得だと思いました。

AIの入門書としても、お勧めできます。

業務の知識+AIの知識でAIを「使う」人材の重要性

この本ではAIを「作る」側(データサイエンティストなど)ばかり昨今話題に上がっているが、

AIを「使う」人材も今後非常に必要とされる、と書かれています。

現在会社で使われている「Excel」と同じくらい「AI」が汎用的になるとも。

この話を読んでピンときたのが従来からあるシステム開発の話です。

どんなに高性能なソフトでも、

業務に関わっていない人が作ったソフトは使いづらい傾向がありますが、

それと同じ話ではないかと。

ホワイトカラーの業務がAIで置き換わる!と言われていますが

じゃあAIの専門家がAI導入の企画から導入部分まですべてできるかというとそうではないでしょう。

最悪、作ってみたものの、業務がわかっていなかったため「使えなかった」ということもありえます。

やはり現場で仕事をしてきた人たちのナマの声が必要となります。

だからこそ、現場の人たちもAIの基本部分を知ることによって

「使う」技術を身につければあらたな仕事を創出できる、といったことが書かれています。

基本書と合わせて読むと理解が深まる

この本はAIの基本的な知識も丁寧に書かれています。

特に、AI/機械学習/ディープラーニングの違いの例が面白かったです(歴史の話に置き換えていました。詳しくは本書で)。

ただ、私はあらかじめAIの基本知識がある程度あったので

すんなり読めたのですが、そうでない人は専門用語に怖気づいてしまうかもしれません。

(とはいえ全体的には初めてAIを学ぶ読者を想定した易しい表現となっています)

そこで基本書と合わせて読むと理解が深まるかなと思います。

AIの基本書は松尾豊教授の『人工知能は人間を超えるか?』がお勧めです。

AIの歴史からはじまり基本的な知識はこの本で学べます。

AIの具体的な作り方が面白い

この本にはAIの具体的な作り方まで丁寧に載っています。

データ作成から学習、予測までAIのタイプ別に紹介されています。

実際にコードを書く必要のないAI作成方法が興味深いです。

例えば、GoogleCloud AutoMLではGUIベースでドラッグ&ドロップ、クリックによって

プログラムを書かなくてもAIを作ることができるサービスと紹介されていました。

Cloud AutoML – カスタム機械学習モデル | AutoML | Google Cloud

数値予測、画像認識、翻訳などのAIが作れます。

ドラッグ&ドロップでできるといえば今ホワイトカラーの効率化に

使われているRPA(Robotic Process Automation)と少し似ていますね。

エンジニアでなくてもちょっとしたAIが作れる時代になっているのはなんだかワクワクします。

豊富な事例

この本では最後の章に具体的なAIの導入事例が書かれています。

この章を読むと、

自分たちの生活・仕事にどうAIが関わってきて、

「こういった仕事はなくなる」という

情報の正当性とその原因がわかるようになってきます。

私の仕事に関わるものでは、

固定資産税調査に航空写真照合AIが使われている事例が紹介されていました。

今後相続税の土地評価にも応用されるのではないでしょうか。

机上の話ではなく具体的な事例もきちんと紹介されているので

AIが自分たちの生活・仕事に今後どう関わってくるかがイメージできます。

まとめ

『文系AI人材になる』はAIなんて自分には関係ない、

と思っている非エンジニアの方におすすめです。

自分たちの仕事がなくなるという悲観論は一部分しか見ていない

ということに気づきますし、

仕事を創出するために今後やるべきことも明らかになってきます。

編集後記

昨日は、執筆を中心に。

最近のあたらしいこと

川崎から鶴見まで歩いてみた

メニュー

メディア

More from my site

-

前の記事

オフィスがなくてよかったこと 2020.01.20

-

次の記事

フリーランスの働き方改革:暗くなったら、仕事をやめよう 2020.01.22