推しができる人とできない人の違いはなんだろう

- 2025.09.11

- 本

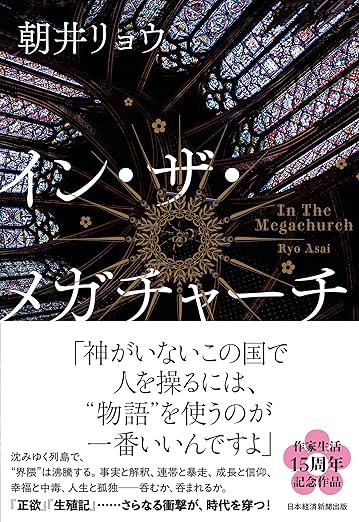

先日、朝井リョウさんの小説、『イン・ザ・メガチャーチ』を読みました。

この本は、現代のブームである「推し」を通じて、それを取り巻く闇が描かれています。

推しに過剰なまでにのめり込む人、

それを仕掛ける人、

がそれぞれ登場して、ちょっと読んでいて引いてしまうような部分もありました。

(「理解できない人の思考を追体験できる」小説ってあらためて勉強になるな、と思います)

この「推し」について、ちょっと考えることがあったので書いてみます。

推しがいない自分

この小説には、推しに過剰なまでにハマってしまう登場人物たちが出てくるのですが、

あまり理解ができませんでした。

というのも、私は一度も推しができたことがないからです(この「推し」の定義もはっきりはしないのですが)

もちろん、好きなモノや人のファンになって、応援することはとても尊いことだと思っています。この小説のような行き過ぎ感はなく、純粋に楽しんでいる人たちがほとんどだと思っています。

実は以前していたコミュニティの中で、「推しを語る会」というイベントをしました。

自分が好きなモノ、人に対してその情熱を語る会でした。

https://freebiz-consulting.com/a-meeting-to-talk-about-ones-own-recommendations

きっかけは、三宅香帆さんの本「好きを言語化する技術」でした。

推しを通じて、言語化スキルを磨こうという本だったと思います。

もちろん、冒頭の小説のような極端な人はおらず、皆さん適度な距離感で推しを語ってくれました。

すごく楽しい会でした。私が知らないご当地の商品や、奥の深い学び、そして推しのアーティストの話を皆さん楽しそうにしてくれました。

で、私も色々考えてみたのです、推しを。でも全然思い浮かばなくて。(言い出しっぺなのに。挙句の果てに自分の息子でも推そうかなと思ったけどやめてよかった、引かれるとこだった)

例えば今気に入ってる学びの分野とかモノとかはあるけど、

じゃあ「ここのブランドだったら絶対買う」とか「この人の商品は絶対買う」とか

はないんですよね。

*自分で豆をローストするくらいコーヒーが好きだけど、実はこだわりのブランドは一つもない

相対化しすぎる問題

推しがいないのはなぜか。

まあ、一言で言ったらモノや人にそこまでこだわりがないということが一番大きいのかもしれないけど、

おそらく私はいろんな物事を相対化しすぎるんだろうな、と思っています。

例えば、感動する映画を見ていても

「ああ、ここで監督は泣かせようとしてるな」

とか勝手にメタ的に考えてしまうとか。

自伝とか読んで共感しても、

「まあ、この状況だったらそうなるよね」

とやけに冷静になってる自分がいるとか。

ラジオを聞いてるけど、

そのパーソナリティさんの全部が好き!とはならずに

その人の思考やコンテンツに(部分的に)興味があり、

「応援する」意識が低かったりとか。

でもモノや人に興味がないわけではなくて、結構観察はしています。

でも、特別に「この人(商品)は好き」と思うことがなく、

「この人は◯で面白いなあ」「この商品は◯が特徴だなあ」

と感じるだけなんですよね。

こういう人間は、もしかしたら推しができにくいのかもしれません。

だから、純粋に、モノや人を好きになれる人が羨ましくなるときもあります。

興味あることはたくさんある

推しはいないのですが、興味あることはたくさんあります。

最近は歴史に興味があって、

特に江戸時代に生きた本居宣長に興味があって、動画や本で調べています。

「もののあはれ」を大切にした、国学者です。この人を学べば、もっと日本を学べると思いました。

(生誕の地、三重県の松阪市にも以前行きました)

でも「私の今のイチオシは本居宣長です」と言うのも

ちょっと違う気がするしなあ。(生きてる人じゃないし、多分引かれる)

というわけで、推しはいないけど

興味がたくさんあるのは悪くないなという

ところでこのブログの筆を置きます。笑

編集後記

少し前に、茨城県の久松農園さんから産地直送の野菜セットを頼んでみました。

見たことない野菜が入ってて(しかも全部土がついてて新鮮!)

新しい料理にも挑戦できました。空芯菜の炒め物、白瓜の浅漬、落花生の混ぜご飯を作ってみました。野菜の味がぎゅっと詰まってて美味しかったです。また頼もうっと。

最近のあたらしいこと

藤沢駅 ビックカメラ

タリーズコーヒーさいか屋藤沢店

メニュー

メディア

More from my site

-

前の記事

忙しいから、と好きなことを手放さなくてよかった 2025.09.10

-

次の記事

私が小説を読む理由 2025.09.17

![[お勧め本]あれか、これか 「本当の値打ち」を見抜くファイナンス理論入門 野口真人著](https://rtomura-taxacc.com/wp-content/uploads/2016/07/d52159862babd6f75ec7242469202c59-e1467632466365-150x150.jpeg)