事実(データ)を見ることの大切さ。感情・周りに流されないように気をつける

- 2019.03.27

- ソロビジネスハック

事実(データ)を基に思考するファクトフルネス

「FACT FULNESS」という本が全世界で売れているようです。

私も、先日ようやく読み終わりました。(量が多くて、全部読むのに3週間くらいかかった・・)

「事実」(データ)をきちんと見て常識をアップデートしましょうというお話。

私自身、間違った常識が染み付いていたのをあらためて思い知らされました。

思い込みを捨てて、事実(データ)を基に世界を正しく見る方法が興味深い分野に基づいて

書かれており、お勧めです。

身近な問題で、事実を見ないで感情に流されているものはないか、考えてみました。

感情に流されて本質を見失っていないか

世の中には、感情(特に哀しみ・怒り・不安)あふれるドラマチックなニュースばかりです。

「今日も昨日に引き続き飛行機の墜落事故は起きませんでした」

というニュースは報道されなくても、非常に小さな確率で起こった墜落事故は大々的に報道されます。

身近な話題でいくと、「AIが人間の仕事を奪う」という不安を煽る言論があります。

特に税理士は「消える職業」なんて言われることもあります。

そんなこと言われたら当事者たちは怒り・焦り・不安などの「感情」で溢れてしまいます。

そういった感情を利用して儲けようとする者も中にはいるでしょう。

でも一歩立ち止まって事実(データ)を基に思考することが大事ではないでしょうか。

小規模事業者は電子化も進んでいない

税理士の仕事は消えるのか、といった問題をちょっと考えてみました。

大企業はさておき、税理士が主なお客様とするのはフリーランス・中小企業です。

先日とある本をきっかけに三菱UFJリサーチ&コンサルティングの

平成29年度小規模事業者等の事業活動に関する調査に係る委託事業報告書

というものを見る機会がありました。

小規模事業者等とは従業員20人以下(商業(卸売業・小売業)・サービス業は5人以下)の事業者等を指します。

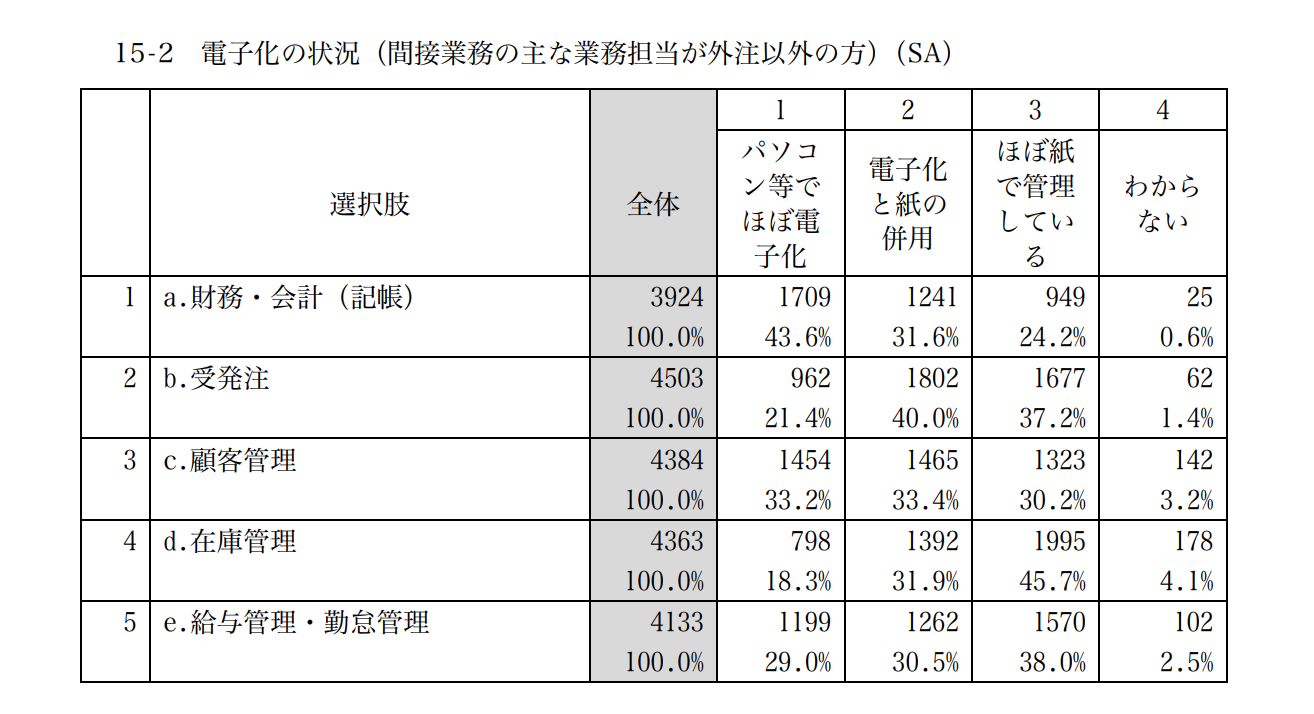

この報告によれば、小規模事業者のうち財務や会計を「パソコン等でほぼ電子化」している割合は半数にも及びません。

また、給与や勤怠管理に関しても「パソコン等でほぼ電子化」している割合は3割にも届きません。

出典:三菱UFJリサーチ&コンサルティング29年度小規模事業者等の事業活動に関する調査に係る委託事業報告書 36ページ目

「パソコン等でほぼ電子化」というのは、はっきりしませんが会計ソフトを使うなどして

ほぼ自動的に行われることを指すのでしょう。

Excel等で管理している場合は電子化には入らないのかもしれませんが、それにしても

財務・会計業務につき「ほぼ紙で管理している」が24%もいることに驚きです。

AI・RPAどころか、電子化もなかなか進んでいない小規模事業者の実態がわかります。

そして、多くの小規模事業者が「人材不足」を悩みに挙げています。

(正しくは、「システム・ノウハウ不足」かもしれません)

このような事業者に

「会計ソフト・勤怠ソフトを導入し、活用方法をアドバイスする」

という仕事はまだまだ残るし、価値があることと言えます。

顧問税理士がアナログで、なかなか変えるきっかけがないという方もいるかもしれません。

自分の周りだけで判断しない

どうしても自分の周りには同じような価値観・考え方の人が集まってきます。

特にネットの世界ではそうですね。

そんなときにそのコミュニティにだけ通じる「常識」を疑ってみるのが大切です。

その業界では「当たり前」と思われていることでも、

一歩下がって考えてみると「なんでそうなるの?」と疑問に思うことが出てくるはずです。

(最近、とある業界でそれを感じました)

感情や自分の周りの状況だけで判断せず、

事実(データ)に基づいた客観的な判断をするよう心がけたいですね。

まとめ

感情に流されず、事実(データ)を見ることの大切さを書きました。

テレビを置かなくなってよかったなあと思うのは、

ドラマチックで、感情的なニュースを見ずに済むということ。

(朝一で、Google Homeから予め登録したニュース(NHKニュース等)を耳で聞くのみです)

自分の冷静な判断を妨げるものは何か、考えてみるのも良いかもしれません。

編集後記

昨日は、以前スポットでご依頼いただいた方から顧問のご依頼を。

久しぶりに東京・丸の内に行ったのですがスーツ率が高くて(当たり前)、

いつの間にか東京はアウェイ感が強まったなあと思う日でした。

Today’s New

大手町 パレスホテル

メニュー

メディア

-

前の記事

横浜市のRPA有効性検証に関する共同実験報告書を読んで感じた課題・ヒント 2019.03.26

-

次の記事

価値は回っていく。お金を介在しない「価値の交換」について考える 2019.03.28